Часть XXIII. Помощь тимирязевцев Узбекистану

Главный аграрный для главной Победы! Продолжаем рассказ о жизни тимирязевцев в годы Великой Отечественной войны.

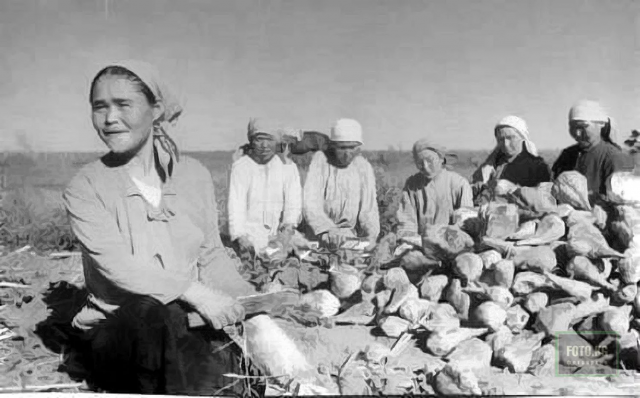

12 Май / 2025Коллектив академии, эвакуированной в Самарканд, оказал серьезную помощь республике в подъеме сельского хозяйства. Нехватка рабочих рук заставляла студентов и преподавателей выезжать в колхозы и совхозы Узбекской ССР для помощи. Они работали чабанами и пастухами, доили коров, сеяли и убирали хлеб, хлопок, готовили механизаторов. Студенты IV курса академии работали в качестве агротехников-свекловодов во всех областях республики. Преподаватели, научные работники и студенты академии ударно трудились на полях Узбекистана. Только в 1942 г. в качестве агрономов, бригадиров, трактористов, комбайнеров тимирязевцы выработали около ста тысяч человеко-дней.

Для лучшей организации труда студенты-тимирязевцы были разделены на три группы. Первая группа учила узбеков сеять сахарную свеклу. Эту группу обучал сам академик Д.Н. Прянишников. Вторая группа учила узбеков делать брынзу из овечьего молока. Третья – работать трактористом на посевной. В 1942 г. в Самарканде была проведена научная сессия с участием представителей 17 других высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, которая заслушала 25 докладов о научно-исследовательских работах военного времени. В то время работники академии провели большую работу по подъему земледелия и животноводства в центральных районах и в республиках Средней Азии, особенно по внедрению сахарной свеклы на полях Узбекистана. В Самаркандском филиале было создано постоянное бюро помощи сельскому хозяйству Узбекистана, во главе которого стоял академик Д.Н. Прянишников. Такое же бюро было создано в Москве, во главе с академиком ВАСХНИЛ И.В. Якушкиным.

За время эвакуации академии в Самарканд ученые Тимирязевки внесли огромный вклад в развитие экономики сельского хозяйства Узбекистана, а именно:

1) под умелым руководством Д.Н. Прянишникова в Узбекистане стали внедрять такие культуры, как сахарная свекла и чай. Потребности республики в сахаре были удовлетворены на 100%. Впервые в своей истории Узбекистан стал свеклосеятельным регионом. Более того, выращивание на узбекской земле свеклы позволило качественно улучшить ее состояние для дальнейшего выращивания столь любимого узбеками хлопчатника;

2) уже в 1942 г. Узбекистан обеспечил себя и соседние республики зерном. Он смог не только покрыть собственные потребности в хлебе, но и стал поставлять его в другие районы СССР. Средняя Азия больше не нуждалась в поставке хлеба из других районов СССР;

3) благодаря работе тимирязевцев в Узбекистане начало развиваться овощеводство;

4) население Узбекистана получило ценные рекомендации по выращиванию хлопчатника в условиях дефицита необходимых ресурсов. Популяризатором здесь служила местная пресса. Газета «Правда Востока», например, опубликовала статью Д.Н. Прянишникова, посвященную поиску альтернативы азотистым удобрениям под хлопчатник, относящимся тогда к категории дефицитных;

5) был озеленён Самарканд, что привело к сохранению грунтовых вод и нормализации водоснабжения города на ближайшие 40-50 лет. Ресурсы столь ценной для этого региона питьевой воды были сохранены;

6) академия организовала в Узбекистане действующие до сих пор свекловичную и агрономическую опытные станции. Несмотря на свой почтенный возраст, а ему в то время исполнилось 76 лет, академик Д.Н. Прянишников возглавлял научный совет свекловичной опытной станции, ездил по колхозам и совхозам, давал на месте советы и всячески помогал на местах внедрению сахарной свеклы и поднятию урожая зерновых культур;

7) были организованы постоянные курсы по повышению квалификации и переквалификации агрономов Средней Азии. Эти курсы окончили более 2000 человек. Во многом благодаря академии ее Самаркандский филиал превратился в самостоятельный институт;

8) изданы популярные научные брошюры и руководства по уходу и выращиванию, приспособлению местных орудий сельскохозяйственного производства для посева, обработки и уборки сахарной свеклы.

Внесли свой вклад тимирязевцы и в развитие коневодства в Узбекистане. В 1943 г. в Ташкенте вышла монография заведующего кафедрой коневодства Владимира Оскаровича Витта, посвященная коневодству в республике. К научной деятельности и повышению интенсивности сельскохозяйственного производства республики подключались доценты и ассистенты. Доцент Б.П. Плешков, детально изучивший возможности Зеравшанской долины, благодатного края, дал ценные рекомендации по использованию в посевах, кроме хлопка, люцерны для развития в крае животноводства. Это не только увеличило доходы колхозов, но и повысило урожайность хлопчатника. Ассистент П.А. Грандицкий представил перспективный проект по организации в пригородах Самарканда интенсивного сельского хозяйства с включением огородных культур. Ассистент А.И. Мерзлов разработал методику повышения поголовья крупного рогатого скота на юго-востоке республики. Э.Э. Савздарг и А.Я. Трофимович предложили систему борьбы с вредителями хлопчатника, сахарной свеклы и других культур Узбекистана. Ими выпущен ряд брошюр с рекомендациями. До них такая работа в Узбекистане не проводилась.

31 мая 1943 г. был заслушан доклад о проделанной в Самарканде работе. За полтора года филиал подготовил 203 дипломированных специалиста, 200 агрономов прошли курсы переподготовки для свекловичных районов. Подчеркнем, что в те годы узбеки с благодарностью принимали советы и практическую помощь со стороны русских ученых. Вернувшись однажды из поездки в один из местных колхозов, Д.Н. Прянишников снял пальто и сконфуженно развел руками перед домашними. Он был облачен в ярко-красный халат, на голове красовалась черная тюбетейка. Этот национальный узбекский наряд был щедрым даром колхозников, успевших полюбить приветливого и внимательного академика.

По материалам Монографии «Тимирязевская академия в годы Великой Отечественной войны».

Авторы: Ректор РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, академик РАН, профессор В.И. Трухачев,

Председатель Совета ветеранов РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева, доктор экономических наук, профессор Ю.И. Агирбов,

Заведующий кафедрой истории РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева, доктор исторических наук, доцент А.Б. Оришев.

- ДРУГИЕ НОВОСТИ