Часть XX. В эвакуации

Главный аграрный для главной Победы! Продолжаем рассказ о жизни тимирязевцев в годы Великой Отечественной войны.

28 Апрель / 2025Как уже говорилось, вести о прорыве фронта в октябре 1941 г. вынудили советское правительство принять непростое решение об эвакуации части московских предприятий и учреждений, в том числе Тимирязевской академии. Академию решили эвакуировать в Узбекистан, а именно в город Самарканд. Этот выбор был обусловлен тремя причинами. Во-первых, Самарканд – это надежный тыл, где можно организовать учебный процесс и научные исследования. Во-вторых, эта южная республика испытывала острый дефицит в специалистах в области сельского хозяйства. В-третьих, в Самарканде уже имелся филиал МСХА – Сельскохозяйственный институт, открытый в 1929 г. Встал вопрос: кого эвакуировать в первую очередь и кто должен остаться. В итоге было принято решение: агрохимики, агроинженеры, гидроинженеры, экономисты и плодоводы остаются в Москве, остальным срочно паковать чемоданы. Тогдашнему ректору вуза – академику В.С. Немчинову надлежало остаться в Москве. Его знания, как замечательного экономиста, были нужны правительству в столице. Возглавить эвакуированных предстояло академику Д.Н. Прянишникову. Этот выбор был не случаен – Дмитрий Николаевич имел успешный опыт руководства вузом, причем возглавлял его в непростое время – в годы Первой мировой войны.

Многих эвакуация застала врасплох. Вещи не были подготовлены и наспех собирались всю ночь. Вывезенные на перрон вокзала преподаватели с семьями и студенты двое суток просидели на чемоданах, ожидая железнодорожного состава. В число эвакуирующихся вошли 5 академиков, 34 профессора, 45 доцентов и ассистентов, 87 рабочих и 421 студент. В Самарканд также были направлены 102 студента, которые с октября 1941 г. обучались в Чакинском филиале академии (Чакинском сельскохозяйственном техникуме) на Тамбовщине.

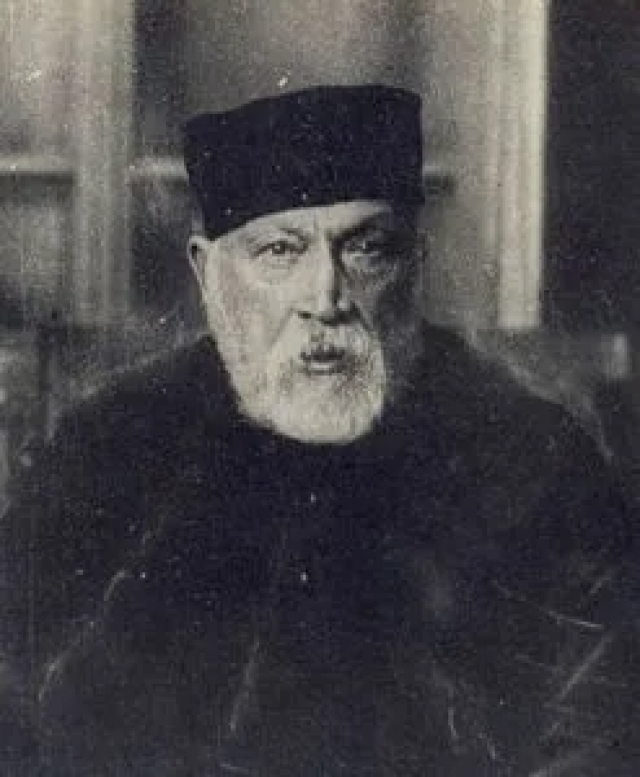

И вот состав тронулся. Предстоял долгий путь практически через всю страну. Поезд шел медленно, часто останавливался, пропуская срочные эшелоны с военными грузами. Почти месяц люди жили непривычной для них походной жизнью, в которой действовали свои законы и порядки. Когда поезд с эвакуированными достиг Ташкента – столицы Узбекистана, то, к удивлению тимирязевцев, его встречали на вокзале члены ЦК КП(б) Узбекистана с букетами цветов. Такая почетная встреча была совершенно неожиданной и на первых порах необъяснимой. Объяснение пришло позднее. Оказалось, что с дороги в Ташкент была телеграфом отправлена просьба устроить едущего в поезде почетного академика, профессора Ивана Алексеевича Каблукова не в Самарканде, а в Ташкенте. Здесь стали выяснять, что значит «почетный академик». Обратились к справочникам и обнаружили, что в немногочисленном списке почетных академиков, состоявшем всего из нескольких человек, числится сам Иосиф Виссарионович Сталин. Фигура И.А. Каблукова выросла необычайно, ему-то и была предназначена торжественная встреча на перроне Ташкентского вокзала. Надо сказать, что академик И.А. Каблуков – выдающийся ученый, ставший легендой еще при жизни. Уникальность его личности такова, что уже при жизни вокруг Ивана Алексеевича были сложены легенды, а после смерти возникли многочисленные мифы, которые непросто отделить от реальности. Случилось так, что для одних И.А. Каблуков – гениальный ученый, для других – один из любимых персонажей городского фольклора.

Остановившемуся в Ташкенте И.А. Каблукову власти выделили отдельный домик с садом на Ассакинской улице, недалеко от Среднеазиатского индустриального института. По-видимому, предполагалось, что академик сразу же приступит к работе. Состояние здоровья ученого, оказавшегося вне родных мест, с каждым днем ухудшалось. Несмотря на тщательный медицинский уход, организованный узбекскими коллегами, 5 мая 1942 г. ученого не стало. Для советской науки смерть академика в эвакуации стала большой утратой, т.к. свой научный потенциал Иван Алексеевич еще не исчерпал. И это несмотря на тот факт, что великий физикохимик ушел из жизни в возрасте 84 лет. Похоронили ученого в Ташкенте в центре города в железнодорожном парке. Организованные правительством и общественностью Узбекистана похороны Ивана Алексеевича явились демонстрацией дружбы народов СССР и торжеством национальной политики советской власти. Имя И.А. Каблукова было присвоено одному из передовых пчеловодных совхозов Узбексадвинтреста, в честь него названа одна из ташкентских улиц, на которой он проживал. Правда, до нашего времени она не сохранилась: была разрушена во время землетрясения 1966 г.

Малоизвестный факт: слух о том, что великого ученого не стало, дошел до Казани, куда были эвакуированы химики из Академии наук СССР. Коллеги собрались на траурный митинг, отметили заслуги учёного, направив в журнал «Известия Академии наук» некролог. Через несколько дней в Казань пришла телеграмма из Ташкента: «Узнал о вашем заседании, пришлите, пожалуйста, протокол. Каблуков». Однако от судьбы не уйдешь. Прошло несколько дней, и болезнь взяла свое – академика не стало. И это был уже не слух, а суровая правда жизни. В Казани даже не успели изъять из журнала ошибочный некролог – так он и вышел, написанный заранее.

Смерть академика стала отправной точкой к юбилеям, каждый из которых сопровождался выпуском материалов, посвященных выдающемуся химику и педагогу. Первыми публикациями такого рода стали статьи, опубликованные к пятилетию его кончины в «Известиях Академии наук СССР» и журнале «Пчеловодство», а в издательстве МГУ вышла первая брошюра, посвященная его жизнедеятельности. Десятилетие со дня кончины академика также было ознаменовано выходом работ, раскрывающих вехи биографии великого химика.

По материалам Монографии «Тимирязевская академия в годы Великой Отечественной войны».

Авторы: Ректор РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, академик РАН, профессор В.И. Трухачев,

Председатель Совета ветеранов РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева, доктор экономических наук, профессор Ю.И. Агирбов,

Заведующий кафедрой истории РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева, доктор исторических наук, доцент А.Б. Оришев.

- ДРУГИЕ НОВОСТИ